Спустя десять лет после заключения Парижского соглашения, новый доклад Инициативы «Пути глубокой декарбонизации» (DDP) подводит итоги глобального прогресса. Анализируя ситуацию в 21 стране, включая Казахстан, авторы приходят к выводу, что соглашение стимулировало новые подходы к управлению климатом и разработке политики в этих странах, но также предупреждают, что динамика процесса замедлилась.

Инициатива DDP, возглавляемая парижским Институтом устойчивого развития и международных отношений (IDDRI) и Сетью по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN) при ООН, представляет собой межгосударственную сеть, призванную помочь странам разрабатывать и обмениваться своими путями к сокращению выбросов парниковых газов.

В докладе под названием «Десятилетие национальных действий по борьбе с изменением климата: подведение итогов и перспективы» анализируются Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Франция, Европейский союз, Германия, Гватемала, Индия, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Япония, Казахстан, Мексика, Нигерия, Сенегал, Южная Африка, Таиланд и США. Рассматриваемый спектр стран отражает разнообразие географии, уровня развития и размеров.

На виртуальном пресс-брифинге 6 октября, посвящённом презентации отчёта, директор Департамента развития торговли и промышленности Анри Вайсман заявил, что отчёт поднимает «простой, но важный вопрос». «Каков реальный эффект Парижского соглашения спустя 10 лет после его подписания?» — спросил он.

Несмотря на достигнутый прогресс, выбросы продолжают расти, а целевой показатель в 1,5% — это то, что Вайсман называет «недосягаемым».

«Эти выводы широко приняты, и мы исходим из этого признания, но мы также хотим признать, что они отражают лишь одну часть истории. Они не объясняют, почему прогресс был столь неравномерным. Они не говорят нам, какие уроки мы можем извлечь для усиления действий», — пояснил Вайсман.

Он подчеркнул важность принятия подхода, ориентированного на страну, «в то время, когда многосторонность в целом находится под угрозой, перспективы глобального сотрудничества хрупкие».

«В этих сложных условиях как никогда важно понимать, как действия по борьбе с изменением климата укоренены в социальных, экономических и политических реалиях отдельных стран. Это ключевое условие для того, чтобы рассматривать сотрудничество в области климата не только как амбициозную, теоретическую цель, но и с прагматической и реалистичной точки зрения», — сказал он.

Изучение национальных мер по борьбе с изменением климата не ограничивается их вкладом, определяемым на национальном уровне.

«Очевидно, что эти планы, которые будут или уже представлены странами в рамках международного климатического процесса, чрезвычайно важны и привлекут большое внимание не только в преддверии КС-30 [Конференции ООН по изменению климата 2025 года], но и важно понимать, что они — лишь вершина айсберга национальных мер по борьбе с изменением климата. Они не отражают всего масштаба реализации и управления мерами по борьбе с изменением климата на национальном уровне. Именно поэтому в этом докладе мы рассматриваем вопрос более широко», — сказал он.

Помимо прогресса, в докладе раскрываются недостатки, которые объясняют, почему мир все еще сбивается с пути.

«Долгосрочные стратегии часто остаются оторванными от конкретных политических решений. Координация действий различных субъектов, участвующих в борьбе с изменением климата, остаётся сложной. Политические решения не учитывают в достаточной степени некоторые ключевые рычаги для немедленного успешного сокращения выбросов, такие как целенаправленные действия по повышению спроса на энергию, а также конкретные меры в некоторых сложных секторах, например, в землепользовании и сельском хозяйстве», — сказал Вайсман.

«И наконец, социальные и промышленные цели по-прежнему во многом рассматриваются как потенциально противоречащие действиям по борьбе с изменением климата, что, очевидно, влияет на амбиции и связи во многих странах», — добавил он.

Вайсман заявил, что в докладе содержится призыв к созданию более прочных институциональных структур, способных мобилизовать широкий круг участников вокруг общих целей в области климата.

«Борьба с изменением климата, безусловно, является вопросом управления, но это также вопрос обеспечения координации между органами управления, финансами, бизнесом, гражданским обществом — всеми участниками процесса. Наличие адекватных институциональных механизмов имеет ключевое значение», — добавил он.

Вторая рекомендация заключается в принятии комплексных мер политики, направленных на сокращение выбросов в краткосрочной перспективе, одновременно закладывая основу для справедливого и долгосрочного перехода, соответствующего промышленному развитию. Анализ также подчёркивает необходимость новых форм международного сотрудничества, учитывающих национальные особенности и помогающих странам преодолевать барьеры в технологиях, финансах и торговле.

«Все эти уроки, безусловно, могут служить ориентиром для принятия национальных решений, но они также могут иметь решающее значение для руководства международными процессами в преддверии COP30, поскольку только в случае внедрения или внедрения более эффективных механизмов координации мы сможем ускорить трансформацию и последовательно повышать амбициозность в достижении глобальных целей», — сказал он.

В докладе подчёркивается, что путь Казахстана к углеродной нейтральности, цели, которую страна обязалась достичь к 2060 году, зависит от способности страны преодолеть структурные барьеры и провести целенаправленные реформы по пяти направлениям. К ним относятся постепенный отказ от угля посредством справедливого перехода, укрепление системы управления климатом, реформирование системы ценообразования на углерод путём введения минимального уровня цен на углерод в размере не менее 10 долларов США за тонну CO2, продвижение зелёной индустриализации и мобилизация устойчивого финансирования.

«Это очень хороший пример страны, для которой Парижское соглашение сыграло ключевую роль в открытии подхода к этому вопросу. По сути, до Парижского соглашения велись дискуссии о переходе к «зелёной» экономике, но они, по сути, рассматривались с учётом довольно краткосрочной перспективы. Сейчас в стране идёт дискуссия, которая действительно учитывает более долгосрочную, более фундаментальную трансформацию, поскольку она необходима. В стране существует долгосрочная приверженность [углеродной] нейтральности», — пояснил Вайсман.

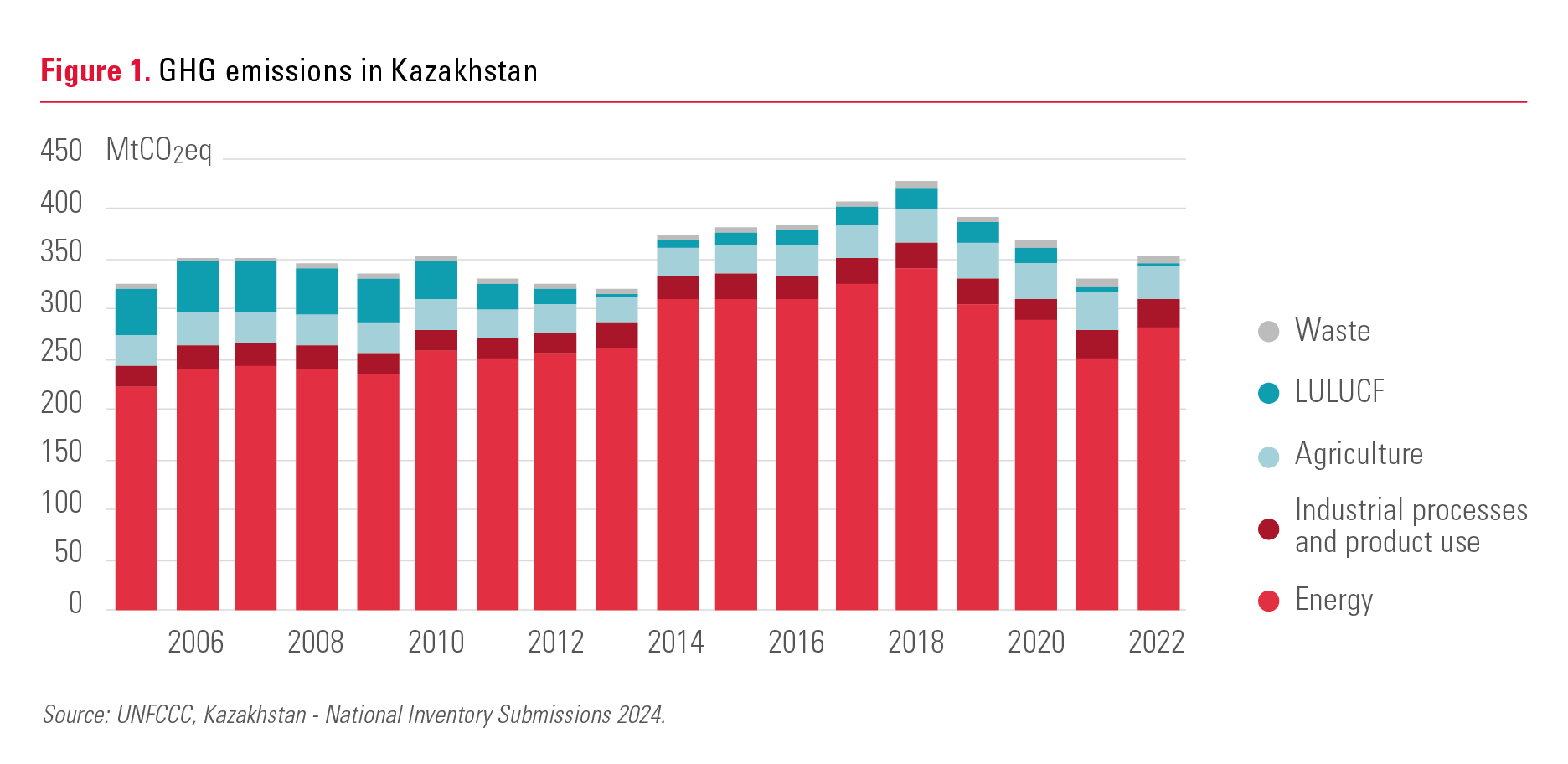

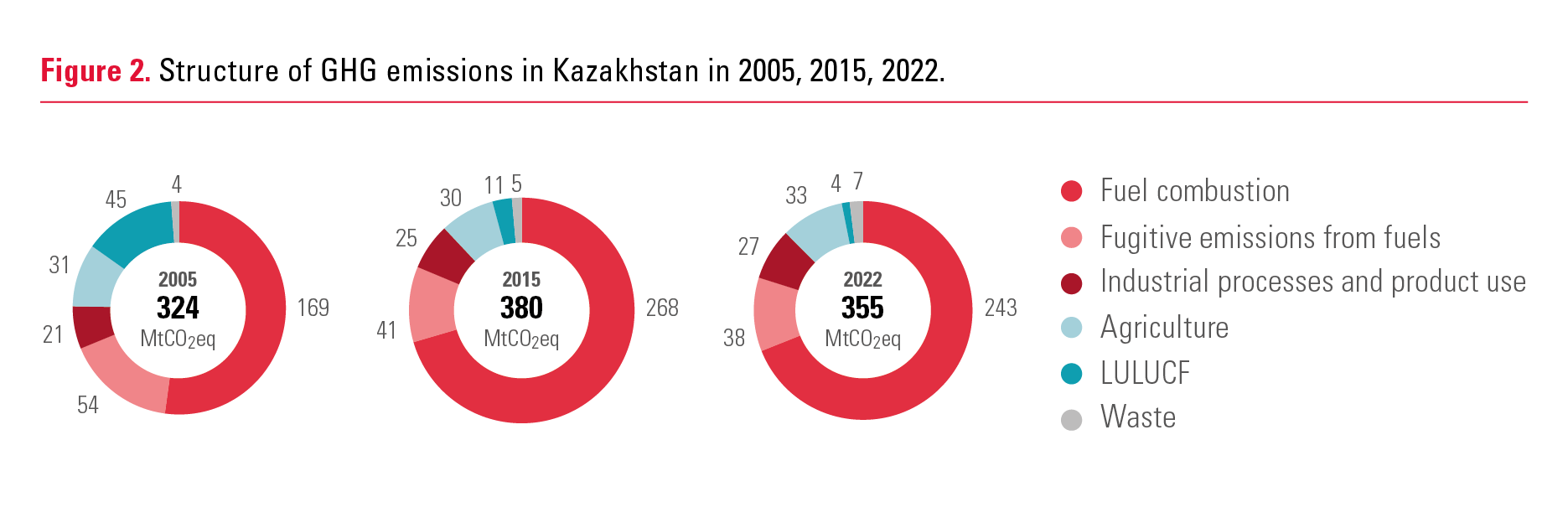

Согласно отчёту, уголь остаётся ключевым источником производства электроэнергии и тепла, определяя структуру выбросов в стране. Сельское хозяйство занимает второе место по объёму выбросов в стране: по состоянию на 2022 год на его долю пришлось 33 миллиона тонн эквивалента углекислого газа.

На графике показана динамика выбросов парниковых газов в Казахстане по годам. Фото: DDP Report.

«Сжигание топлива является основным источником выбросов парниковых газов в Казахстане, при этом его доля увеличилась с 52% в 2005 году до 69% в 2022 году. Неорганизованные выбросы, в первую очередь метан от операций по добыче нефти, газа и угля, составляли 17% национальных выбросов парниковых газов в 2005 году, но снизились до 11% к 2022 году, что отражает скромный прогресс в обнаружении утечек и улучшении инфраструктуры», — говорится в отчете.

Одним из основных факторов, влияющих на динамику выбросов в Казахстане, является устаревшая энергетическая инфраструктура, унаследованная ещё с советских времён. Многие электростанции продолжают работать на устаревшем оборудовании, срок службы которого значительно превысил запланированный. По оценкам, почти 60% основных генерирующих активов изношены, а некоторые станции находятся в ещё более запущенном состоянии.

Структура выбросов парниковых газов в Казахстане. Фото: DDP Report

Устаревшие электрические и тепловые сети ещё больше нагружают энергосистему Казахстана. В некоторых регионах до 35% электроэнергии теряется до того, как доходит до потребителей, что, в свою очередь, приводит к увеличению выбросов и обнажает острую потребность в современной низкоуглеродной инфраструктуре.

«Очевидно, существует множество проблем и трудностей. Например, угольный сектор — это, безусловно, большая проблема для страны, и её ещё предстоит решить. Но формат обсуждения изменился, и это очень хороший пример того, как страна полностью изменила свой подход к климатическому вопросу, открывая возможность для нового подхода к нему — не просто как к второстепенному вопросу среди всех остальных, а как к более центральному и структурному вопросу», — пояснил Вайсман.

В докладе стратегия углеродной нейтральности Казахстана описывается как «кульминация почти десятилетия последовательных усилий» по «приспособлению» Парижского соглашения к местным условиям. Для глубокой декарбонизации потребуется не менее 610 миллиардов долларов, и лишь 4% из них будут выделены государством.

«Более половины необходимого финансирования (386 млрд долларов США) планируется привлечь за счёт перераспределения существующих инвестиционных планов в энергетическом, транспортном и промышленном секторах, в то время как 224 млрд долларов США потребуется привлечь за счёт дополнительных новых инвестиций. В краткосрочной перспективе для запуска приоритетных мер по декарбонизации к 2030 году потребуется около 10 млрд долларов США», — говорится в отчёте.

Эксперты отмечают сложности в воплощении «чётко сформулированных» стратегических целей в реальность. Реализации также препятствуют субсидирование угля, задержка реформы ценообразования на энергоносители и слабое соблюдение экологических стандартов и стандартов энергоэффективности.

«Эти проблемы приводят к разрыву между амбициями и их реализацией, подрывая доверие инвесторов и замедляя прогресс», — говорится в отчете.

Вайсман отметил, что Казахстан не всегда обсуждается в международных дискуссиях, хотя он признает «огромную важность» страны, обладающей значительными запасами угля.

Меняющиеся условия для бизнеса и инвесторов

Эксперты также отмечают, что казахстанский бизнес и инвесторы всё чаще сталкиваются с новой реальностью, формируемой зелёным финансированием и ужесточением углеродных правил. В условиях ускорения темпов глобальных зелёных инвестиций доступ к финансированию всё больше зависит от показателей устойчивого развития.

Новые международные правила по выбросам углерода, такие как Механизм регулирования пограничных выбросов углерода ЕС (CBAM), меняют перспективы ключевых экспортных секторов, включая алюминий, железо и сталь, а также удобрения.

По прогнозам экспертов, представленным в докладе, к 2035 году потенциальные потери от экспорта достигнут 250 миллионов долларов США в год. Расширение CBAM на большее количество отраслей, включая нефтяную и химическую, может привести к тому, что потенциальные ежегодные потери Казахстана превысят 1,4 миллиарда долларов США.

«Параллельно с этим быстрое распространение стандартов отчетности ESG и требований по раскрытию информации об углеродном следе, которых часто требуют иностранные партнеры и международные рынки капитала, оказывает все большее давление на казахстанские компании, требуя от них повышения прозрачности и соответствия мировым низкоуглеродным практикам», — говорится в отчете.

Климатическую повестку Казахстана невозможно отделить от экономических реалий страны. Зависимость экономики страны от доходов от нефти и газа усложняет переход к климатическим изменениям.

Возникают вопросы относительно социальных аспектов этого перехода. Эксперты предлагают правительству проводить политику поддержки работников и сообществ, зависящих от отраслей, использующих ископаемое топливо.

«Переход в сфере занятости остается критически важным «слепым пятном»: в угольных регионах, таких как Караганда и Павлодар, по-прежнему имеются десятки тысяч рабочих мест, напрямую связанных с экономикой, основанной на ископаемом топливе, однако комплексной национальной стратегии справедливого перехода не принято», — говорится в докладе.